Ein Zeitfenster vor 180 Mio. Jahren

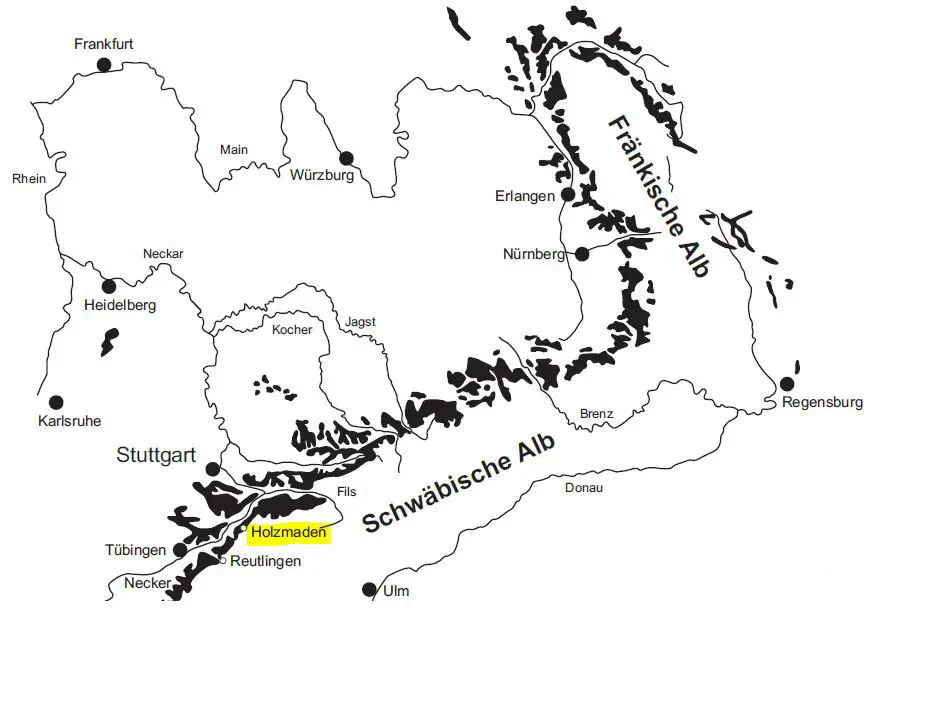

Seit 1979 besteht das "Grabungsschutzgebiet Holzmaden". Es umfasst die Gemarkungen von Holzmaden, Dettingen, Notzingen, Ohmden, Kirchheim/Teck, Weilheim, Aichelberg, Boll, Dürnau, Hattenhofen, Schlierbach und Zell unter Aichelberg.

Fossiliensammler müssen eine Grabungsgenehmigung einholen und sich verpflichten, wissenschaftlich wertvolle Funde, die sie in diesem Gebiet machen, dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart anzuzeigen und sie auf Verlangen abzuliefern.

Die Schieferbrüche um Holzmaden sind zumindest schon seit dem Hochmittelalter in Betrieb. Immerhin wurden bereits auf der Burg Hohenstaufen Bodenplatten aus Schiefer verlegt. Der Abbau gilt dem sogenannten Fleins, einer nur achtzehn Zentimeter dicken Schieferschicht, die sich durch gleichmäßige Schichtung und Festigkeit auszeichnet. Der Fleins spaltet in der Regel zweimal. Seine schöne bruchrauhe Oberfläche, die über und über mit Muschelschalen bedeckt ist, wird für innenarchitektonische Zwecke verwendet. Die Schieferbrüche waren früher im allgemeinen fünf auf acht Meter große Gruben, deren Abbau nach Art des wandernden Steinbruches vor sich ging, indem nämlich jeweils der ausgebeutete Grubenteil mit dem Abraum der Abbaustrecke verfüllt wurde. Heute ist fast das gesamte Gelände um Holzmaden, in dem der Fleins zwischen zwei und vier Meter unter der Oberfläche liegt, ausgebeutet. So sind die Schieferbrüche alle auf Gebiete ausgewichen, in denen der Fleins bis zu zehn Meter tief liegt und nur noch unter Einsatz schwerer Maschinen erreichbar ist.

Der Schiefer enthält je nach Schicht und Ort bis zu zwanzig Prozent organische Substanz und brennt deshalb. Durch Schwelen (trockene Destillation) wird das Bitumen zersetzt, und man erhält drei bis sieben Prozent Schieferöl. Auf den Steinbruchgeländen bei Holzmadensind durch Unachtsamkeit immer wieder große Schieferbrände entstanden: „Unter Eberhard III. 1668 geriet eine Schiefergrube bei Boll in Brand. Niemand wusste dem Brand zu wehren, der selbst das Wunderbad zu ergreifen drohte. Während des 6 Jahre dauernden Brandes floss aus dem Boden ein Öl, das die Leute als Steinöl verkauften" (O. Fraas). Öl und Teer aus den Posidonienschiefern fanden unter vielerlei Namen, auch in der pharmazeutischen Industrie, Verwendung. [7]

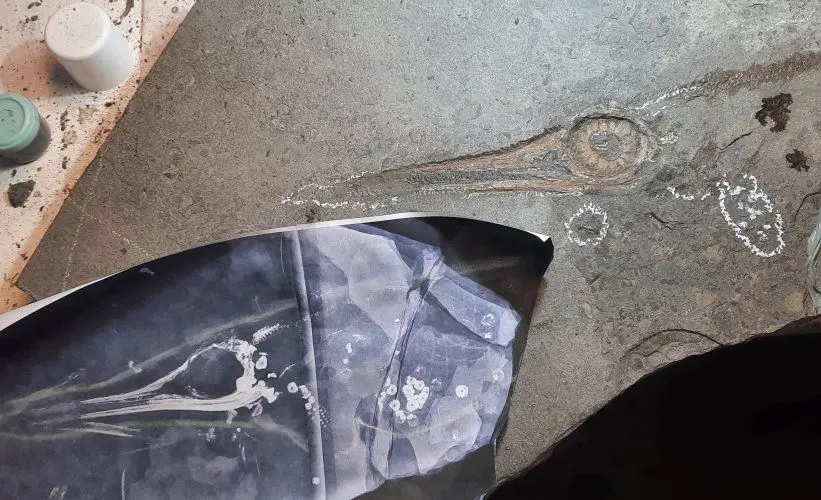

Zum Entdecken der Versteinerungen gehört ein geschultes Auge. In der Regel ist auf der Oberfläche des Gesteins, außer höchstens einer flachen Aufwölbung, vom fossilen Einschluss nichts zu sehen. Lediglich im Querbruch sind Knochen an ihrer braunen Farbe im grauen Schiefer erkennbar. Nun ist es Aufgabe des Fachmannes, an den Querbrüchen Art, Größe und Lage der Versteinerung festzustellen und Stück um Stück der oft vielfach zerschlagenen Schieferplatten zusammenzufügen.

Dem Pionier der Fossilienpräparation, Bernhard Hauff, widmete der "Teckbote" einen Artikel zum 150-jährigen Jubiläum.

Die genaue Untersuchung auf Vollständigkeit, Erhaltung und Einbettung nimmt der Präparator in der Werkstatt vor. Als Werkzeuge dienen Meißel, Messer, Grabstichel und als unentbehrliche Hilfsmittel Lupe und Binokularmikroskop. Gestein und Fossil bilden eine feste Masse. Sie lassen sich nicht einfach auseinanderspalten. So wird in vorsichtiger Schneide- und Schabarbeit Knochen um Knochen freigelegt, wobei den geübten Präparator lediglich die andere Farbe des Fossils leitet. Eine große Seltenheit, aber zugleich ein Gradmesser für die Qualität der Präparation ist die Erhaltung sogar hauchdünner Haut- und Muskulaturreste bis zum ganzen Körperumriß. [7]

Ebenfalls zum 150-jährigen Jubiläum wirft der "Teckbote" in einem weiteren Artikel einen Blick in die heutige Präparationswerkstatt.

Unter dem Titel "Ichthyosaurier in Gefahr!" berichtet das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart über die Bemühungen, pyritisierte Fossilien vor dem Zerfall zu schützen.

Derartige "Ausblühungen" infolge der Umwandlung von Pyrit und Markasit machen aufwändige Restauration erforderlich. -> Weitergehende Informationen zum Pyritzerfall und Methoden der Konservierung bzw. Restauration.

Der Einsatz von Röntgenaufnahmen ermöglicht optimale Ergebnisse bei der Präparation von Holzmaden-Fossilien.

Ob echt, rekonstruiert oder "Fake" - die Unterscheidung ist nicht immer einfach. Hier geht es zu den Beispielen.

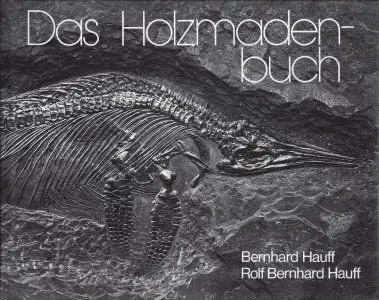

Empfehlen möchte ich Ihnen folgenden Bildband, der "Klassiker":

Hauff, Bernhard & Hauff, Rolf Bernhard (1981):

Das Holzmadenbuch.

Antiquarisch

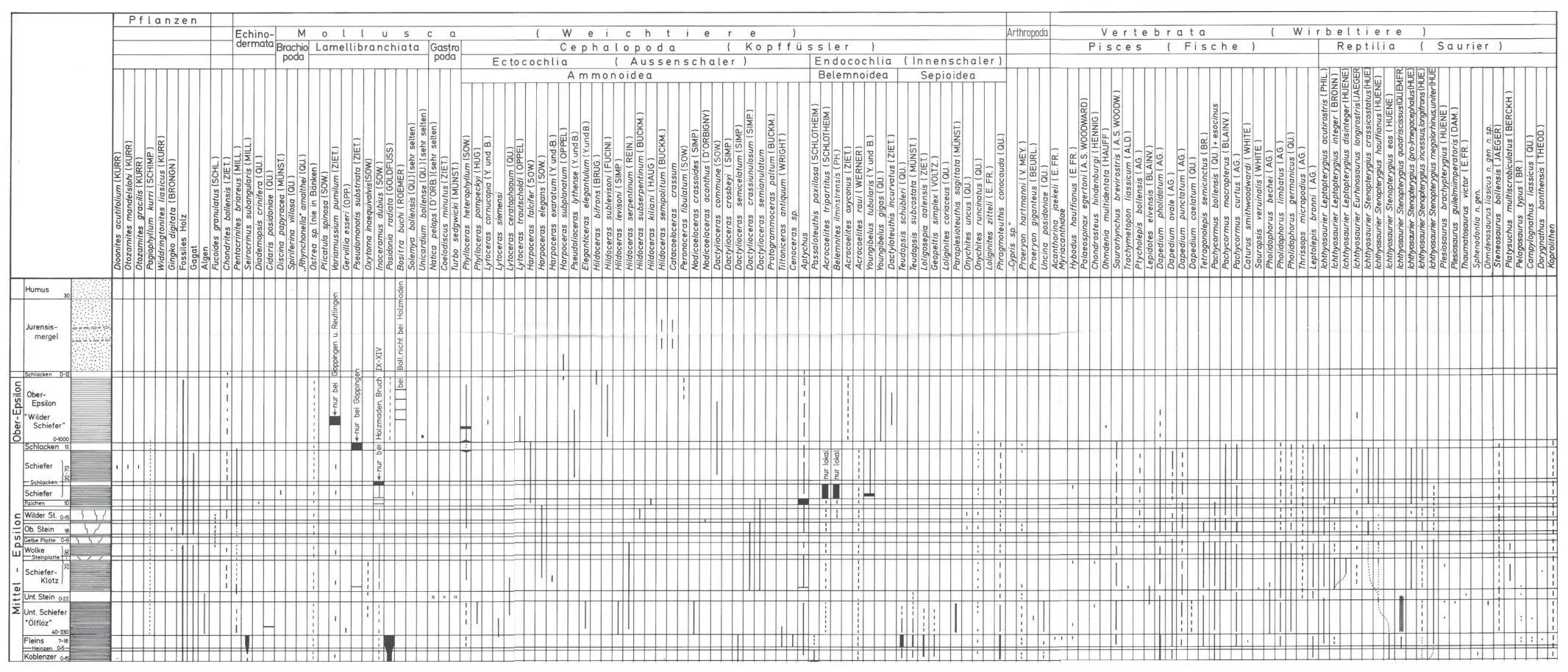

Anbei als Auszug das vergriffene Profil:

Riegraf, Wolfgang, et. al. (1985): Der Posidonienschiefer.

Biostratigraphie, Fauna und Fazies

Enke-Verlag

Antiquarisch

Wissenschaftliche Bearbeitung, umfangreiches Literaturverzeichnis.

- als Download.

Jäger, Manfred (2005): Das Fossilienmuseum im Werkforum.Holcim GmbH (Hrsg.).

Eigenverlag

Bebilderter Führer durch die Ausstellung.

Die Fossilien-Plattform "Steinkern" hat 2006 einen informativen Bericht zu Holzmaden eingestellt.

1. Hiemer E.F., 1724 - Caput medusae utpote novum diluvii universalis monumentum detectum in agro Wuertembergico et brevi dissertatiuncula epistolari expositum. Roesslin, Stuttgart.

2. Eilenburg Ch.H., 1755 - Kurzer Entwurf der königlichen Naturalienkammer zu Dresden. Walther, Dresden und Leipzig.

3. Walch, J.E.I., 1755 - De mysteriis philosophicis, praeses J.E.I. Walch. Respondate J.I. Schafferus. Dissertation, Universität Jena.

4. Pompeckj J.F., 1901 - Die Juraablagerungen zwischen Regensburg und Regenstauf. Geognostische Jahreshefte, 14: 139–220.

5. Jäger G.F., 1824 - De Ichtyosauris sive Proteosauris fossilis speciminibus in agro Bollensi in Wuertembergia. 14 S., Cotta, Stuttgart.

6. Kauffman E.G., 1978 - Benthic environments and palaeoecology of the Posidonienschiefer (Toarcian). Neues Jahrbuch für Géologie und Paläontologie, Abhandlungen, 157: 18–36.

7. Wagner E., 1979 - Das Grabungsschutzgebiet „Versteinerungen Holzmaden", Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 8: 155-158

8. Kauffman E.G., 1981 -Ecological reappraisal of the German Posidonien-Schiefer (Toarcian) and the Stagnant Basin Model. In Gray J., Boucot A.T, Berry W.B.N, (eds.), Communities of the Past, Hutchinson Ross, Standsburg: 311–381.

9. Seilacher A., 1982a - Ammonite shells as habitats in the Posidonia Shales of Holzmaden -floats or benthic islands? Neues Jahrbuch für Géologie und Paläontologie, Monatshefte, 1982:98–114.

10. Seilacher A., 1982b - Posidonia shales (Toarcian, S. Germany) -stagnant basin model revalidated. In Gallitelli E.M. (ed.), Proceedings 1st International Meeting on Palaeontology, Essentials of Historical Geology, Venezia 1981: 25–55, Modena.

11. Riegraf W., Werner G., Lorcher F., 1984 - Der Posidonienschiefer. 195 S., Enke, Stuttgart. Schlotheim E.F. von, 1820 -Die Petrefaktenkunde. Becker, Gothenburg: LXII+437 S.

12. Loh H., Maul B., Prauss M., Riegel W., 1986 - Primary production, maceral formation and carbonate species in the Posidonia Shales of NW Germany. Mittl. aus dem Geologisch-Paläontol. Institut der Universität Hamburg, 60: 397–421.

13. Seilacher A., 1990a - Aberrations in bivalve évolution related to photo-and chemosymbiosis. Historical Biology, 3: 289–311.

14. Seilacher A., 1990b - Die Holzmadener Posidonienschiefer -Entstehung der Fossillagerstatte und eines Erdölmuttergesteins. In Weidert W.K. (Hrsg.), Klassische Fundstellen der Paläontologie, 2, Goldschneck, Korb: 107–131.

15. Thies D., 1991 - Posidonienschieferfische. In: Arbeitskreis Paläontologie Hannover, S. 55-88

16. Oschmann W., 1994 - Adaptative pathways of marine benthic organisms in oxygen-controlled environments. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, 191: 393–444.

17. Schmid-Röhl A. 1999 - Hochauflösende geochemische Untersuchungen im Posidonienschiefer (Lias ε) von SW-Deutschland. Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten, A, 48, 189 pp.

18. Oschmann W, Röhl J, Schmidt-Röhl A & Seilacher A (1999) - Der Posidonienschiefer (Toarcium, Unterer Jura) von Dotternhausen. Jber. Mitt. oberrhein. geol. Ver. NF 81, 231-255.

19. Oschmann W (2000) - Der Posidonienschiefer in Südwest-Deutschland, Toarcium, Unterer Jura. In: Meischner D. (Hg.) Europäische Fossillagerstätten. European Palaeontological Association; Springer, 137-142.

20. Maisch M. & Matzke A., 2000 - The Ichthyosauria. Stuttgarter Beitr. Naturk. 298: 159 S.

21. Frimmel A., 2003 - Hochauflösende Untersuchungen von Biomarkern an epikontinentalen Schwarzschiefern des Unteren Toarciums (Posidonienschiefer, Lias ε) von SW-Deutschland. Dissertation Universität Tübingen, 108 S.

22. Seilacher A. et al. (2007) - Treibholzseelilien in Lias-Ölschiefern. Paläontologie aktuell. 349-355.

23. Seilacher A., 2010 - Developmental transformations in Jurassic driftwood crinoids, Swiss J. Palaeontol. 129-141

24. Maisch M. & Matzke A., 2019 - Palaeoecology and taphonomy of a Seirocrinus (Echinodermata: Crinoidea) colony from the Early Jurassic Posidonienschiefer Formation (Early Toarcian) of Dotternhausen (SW Germany). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen 291(1): 89-107

Holzmaden-Fossilien im Überblick

Eine Auswahl

schönster Stücke

Unsichtbares sichtbar machen

wenn Ausblühungen sichtbar sind