Ein Zeitfenster vor 180 Mio. Jahren

Fossilien aus dem Posidonienschiefer von Holzmaden verdanken ihre herausragende Erhaltung der zumindest zweitweisen nur geringen Zufuhr an frischem Wasser. Begünstigt durch reiches Planktonleben in den oberen Wasserschichten, bildete sich am Meeresboden giftiger Schwefelwasserstoff und Bitumen. Bei der Fossilisation wurde der Schwefel vorrangig als Pyrit eingelagert, weshalb die angetroffenen Fossilien teilweise oder vollständig aus Markasit und Pyrit bestehen.

Pyrit ist ein kubisch kristallisierendes Eisensulfid mit der chemischen Zusammensetzung FeS2. Markasit hat die gleiche chemische Zusammensetzung, im Gegensatz zu Pyrit ist Markasit aber orthorhombisch. Durch den Kontakt mit Feuchtigkeit und Sauerstoff kann ein Zerfallsprozess einsetzen, der nicht sofort sichtbar ist, die entstehenden Oxydationsprodukte können jedoch die Fossilien zerstören. Es gilt folgende Reaktionsformel für den Pyritzerfall:

4FeS2 + 13O2 + 2H2O → 4FeSO4 + 2H2SO4 + 2SO2

"Bei dem Zerfall von [Pyrit und] Markasit entstehen schweflige Säure und verschiedene Sulfate. Eisensulfat kann bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % zu Melanterit, dem siebenfachen Hydrat des Eisensulfats reagieren und somit eine Volumenexpansion von über 250 % erzielen! Schweflige Säure ist hygroskopisch und wird auch durch Luftfeuchtigkeit hydrolysiert. Insbesondere bei der fast immer gegebenen Anwesenheit von Tonmineralien bilden sich neben den Eisensulfaten auch Aluminiumsulfate, die auch hygroskopisch sind und durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit weiter reagieren. Es setzt eine autokatalytische Reaktion ein, die nicht nur den verbliebenen Markasit, sondern auch den chemisch stabilen Pyrit angreift. Bei einigen besonders anfälligen Fossilien reicht hierfür schon eine relative Luftfeuchtigkeit von 30 % aus. Zum Vergleich sei darauf verwiesen, dass eine übliche relative Raum- Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % bis 50 % liegt. Bei calcitischen Fossilien reagiert die schweflige Säure nicht nur mit dem Pyrit, sondern auch mit dem Calcit und bildet Gips. Damit können an einer Sprengung des Fossils nicht nur die Aluminium- und Eisensulfate, sondern auch der großvolumige Gips beteiligt sein."

Auszug aus: Barlage M., Lobbe R. (2006): "Konservierung sulfidisierter Fossilien – zwei Methoden im Vergleich", In: Der Präparator (52), S.84, Bremen 2006.

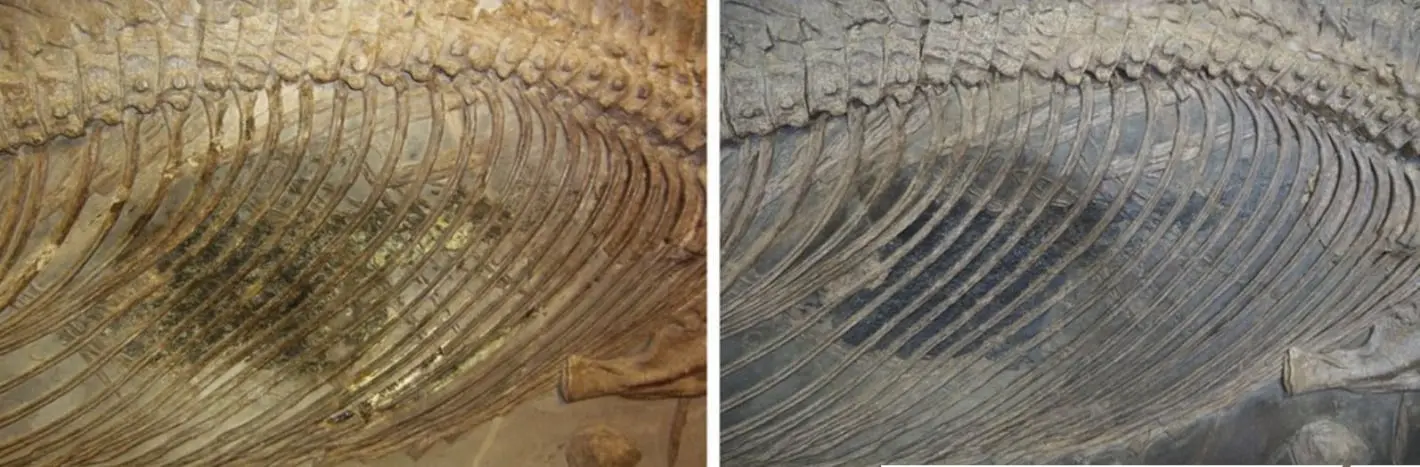

Unter dem Titel "Ichthyosaurier in Gefahr!" berichtet das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart über die Bemühungen, pyritisierte Holzmaden-Fossilien vor dem Zerfall zu schützen. Nach diesen Beobachtungen sind neben der chemischen Oxidation auch Schwefeleisen abbauende Bakterien an der Freisetzung von aggressiver Schwefelsäure beteiligt.

Gerade bei Holzmaden-Fossilien ist maßgebliches Edukt vor der Umwandlung die Kristallform Pyrit. Feinkörniger, dispers verteilter, ehemals gelförmig abgeschiedener Pyrit, sogenannter Melnikovit, ist in der Regel viel instabiler als Markasit. Der Zerfall geht einher mit der Tätigkeit bestimmter Bakterien bzw. Archaea, deren Stoffwechsel auf der Oxidation von Sulfid zu Sulfit bzw. Sulfit zu Sulfat beruht. Pyrit ist für diese Wesen ein Leckerbissen wie Zucker für uns.

Weitere Produkte der Ausblühungen sind Melanterit (Eisenvitriol) bzw. dessen Entwässerungsprodukte (Siderotil, Rozenit, Szomolnokit) neben Römerit (rosabraun) und Copiapit (gelb) und bei Anwesenheit von Aluminium auch Halotrichit.

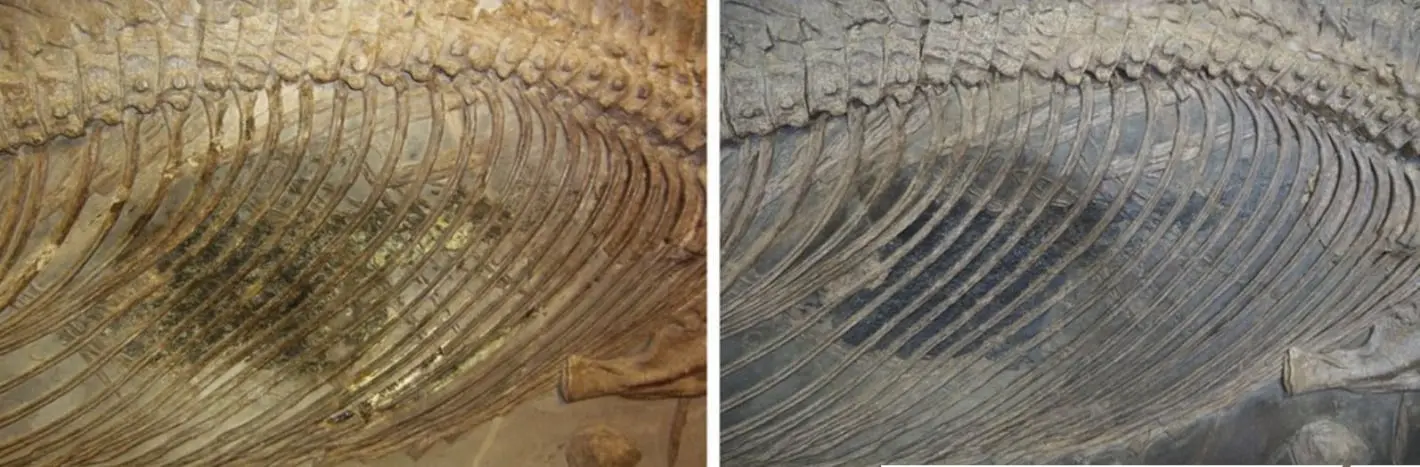

Besonders gefährdet sind Ichthyosaurier. Der Magenbereich mit erhöhten Konzentrationen an organischer Substanz und Phosphat ist dann besonders gefährdet, wenn das umgebende Sediment (Faulschlamm) eine hohe Anreicherung an [Pyrit und] Markasit aufweist. Dies ist erfahrungsgemäß grundsätzlich bei Fossilien aus Dotternhausen der Fall, untergeordnet aber auch aus den klassischen Fundstellen um Holzmaden.

Dass es bei Ichthyosauriern mit entsprechendem Potential tatsächlich zu "Ausblühungen" kommt, erfordert eine zweite nachteilige Randbedingung, eine nicht sachgerechte Aufbewahrung mit erhöhten Luftfeuchtegehalten.

Auch historisch bedeutsame Museumsstücke sind davon betroffen:

Erfahrungsgemäß machen sich Umwandlungen bei Holzmaden-Fossilien infolge Pyritzerfall in den ersten Jahren nach Bergung, Präparation und Präparation bemerkbar, zunächst (für den Experten) erkennbar an minimalen Farbanpassungen. Umgekehrt bergen Altfunde, eine sachgerechte Aufbewahrung vorausgesetzt, ein geringes Risiko für Ausblühungen.

Anders verhält es sich, wenn sich die Randbedingungen plötzlich ändern, z.B. durch (zunächst unbemerkte) Wasserzutritte infolge eines Wasserschadens. Hierzu wurde ich vom Kurator des Yale Peabody Museum of Natural History als Gutachter eingeschaltet:

Bildnachweis: Ch. Leins; Video: ©Blandine Hautier.

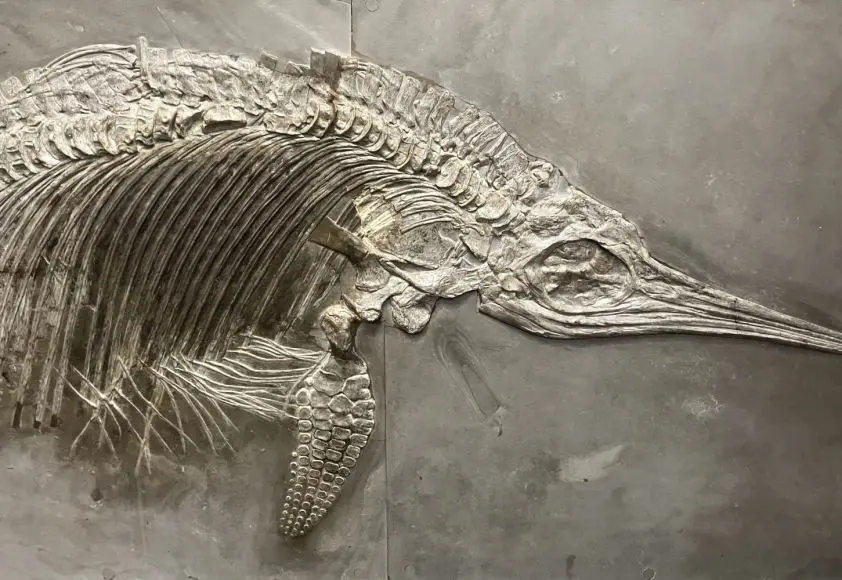

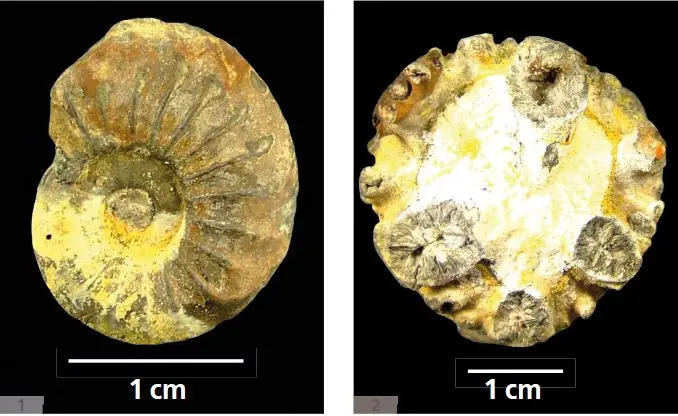

Ein ähnliche Herausforderung, insbesondere für Privatsammler, stellt der Umgang mit Pyrit- bzw. "Gold"-Ammoniten, typischen Fossilien des Schwarzen Jura (Lias beta/gamma) und Braunen Jura (Dogger) dar. Beobachten lässt sich hier eine mitunter viel stärkere Dynamik und "Ansteckungsgefahr" als bei den in ihrer Matrix eingebetteten Holzmaden-Fossilien.

Die Behandlung bzw. Restauration dieser eher kleinteiligen Fossilien ermöglicht eine vollflächige und tiefdringende Neutralisierung der sauren Zerfallsprodukte durch eine chemische Vorbehandlung, die nachfolgend beschrieben wird.

Bildnachweis: Krogmann & Lehmann (2009): Anwendung von Mikroklimaten in der Konservierung von Pyrit und Markasit.

Theoretisch am erfolgversprechendsten ist der rigorose präventive Ansatz, den Zutritt von Feuchtigkeit und Sauerstoff zu unterbinden, bevor der Zersetzungsprozess des Pyrits bzw. Markasits beginnt. Die Aufbewahrung in wasser- und sauerstofffreien, pH-neutralen oder basischen Flüssigkeiten oder auch das Einschweißen in Vakuumbehälter bzw. Folientaschen gilt zwar als zuverlässig, ist aber entweder hinsichtlich der Präsentation und Handhabbarkeit der Fossilien unbefriedigend oder schlicht zu kostspielig. Dabei zu beachten ist auch, dass die Anfänge des Pyritzerfalls zumeist unsichtbar im Inneren des Fossils ablaufen mit dem dort vorhandenen Restporenwasser, so dass eine reine Oberflächenversiegelung eher verzögernden als vorbeugenden Charakter hat und im schlimmsten Fall durch den Einschluss des Wassers und das Unterbinden seiner Ausdunstung den Zerstörungsprozess sogar noch beschleunigen kann.

Für Holzmaden-Fossilien bewährt hat sich eine Restauration in folgenden Schritten:

Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens, geeignet auch für Wand-Fossilien, finden Sie nachfolgend:

Für "Gold-Ammoniten" kommt ein anderes Verfahren zum Einsatz, erstmals von CORNISH & DOYLE (1984) vorgeschlagen und nachfolgend vertieft (u. a. RICHTER 1992, BARLAGE & LOBBE): Der Komplexbildner Ethanolaminthioglycolat soll lösliche und unlösliche Eisenverbindungen – nicht aber Pyrit bzw. Markasit! – aus dem Fossil lösen bzw. stabilisieren, saure Zerfallsprodukte neutralisieren und dabei gleichzeitig durch die intensive Farbe des ggf. entstehenden Eisenkomplexes einen optisch eindeutig wahrnehmbaren Indikator für den Grad des Zerfalls bzw. den Fortschritt der Stabilisierung bieten, so dass die Behandlung bis zur optimalen Wirkung durchgeführt werden kann. Im Idealfall sollen so sämtliche instabilen Komponenten entfernt und ein weiteres Ausblühen (vorläufig) verhindert werden.

In unterschiedlichen Variationen ist dieses Verfahren erprobt und anerkannt. Die Präparatoren des Natural History Museum (London) arbeiten mit dieser Methode . Die auf diese Weise behandelten Fossilien zeigen auch nach 20 Jahren keine weiteren Zerfallserscheinungen (persönliche Mitteilung DOYLE, zitiert in: BUSCHSCHLÜTER, 2006).

Die Konservierung erfolgt typischerweise in folgenden Schritten:

Die Sanierung eines von Ausblühungen befallenen Ichthyosauriers nach obig beschriebenem Konzept wird nachfolgend beispielhaft anhand von Bildmaterial dokumentiert.

Vom Pyritzerfall befallene Partien führen oftmals zu einer "Aufsprengung" und bedürfen der Stabilisierung mittels niedrigviskosem Acrylatkleber.

Das erste Anzeichen für den Zerfall ist der charakteristische Geruch nach faulen Eiern. Im fortgeschrittenen Stadium ist Schwefel mit bloßem Auge sichtbar. Es gilt, die befallenen Bereiche von Fossil und umgebender Matrix großzügig zu entfernen.

Dabei kommen auch Druckluftstichel und Feinstrahler zum Einsatz.

Die zuvor mechanisch vorbehandelten Stellen werden anschließend mittels Aceton gereinigt.

Die Oberflächen werden angeglichen und geglättet. Fehlstellen werden korrigiert.

Im Endzustand präsentiert sich das Fossil befreit von Ausblühungen.

Auch ohne äußere Einflüsse können infolge der Volumenvergrößerung "innere" Strukturen aufbrechen, Hohlräume schaffen und Knochen abplatzen lassen.

Ein weiteres Beispiel mit Anwendung eines neuen Verfahrens zur Tiefenimprägnation, geeignet auch für Wand-Fossilien, finden Sie nachfolgend:

Dasselbe Verfahren findet modifiziert Anwendung für Ammoniten mit Pyritzerfall. Anbei ein Beispiel für die erfolgreiche Sanierung eines von Ausblühungen befallenen Phylloceras aus der Sammlung von Pfarrer Dr. Theodor Engel. Der weitere Zerfall konnte gestoppt und ein historisch bedeutsamer Fund gesichert werden.

Als Diplom-Geologe beschäftige ich mich seit 1989 intensiv mit der Präparation von Fossilien. Zu Beginn meiner Ausbildung habe ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Geologische Institut Tübingen, heute dem Senckenberg-Museum angegliedert, Fossilien in dessen Bestand präpariert.

Seitdem präpariere ich in einer eigens eingerichteten und ständig weiter entwickelten Werkstatt. Zum Einsatz kommen dabei Werkzeuge und Methoden nach aktuellem Stand der Technik und Wissenschaft.

Resultate meiner langjährigen Präparation sind u.a. hier einsehbar:

Von mir weiter entwickelte Präparationsmethoden haben neue Erkenntnisse zu Tage gebracht und geben Anlass für wissenschaftliche Untersuchungen.

In meiner Freiberuflichen Tätigkeit als Sachverständiger für Fossilien restauriere ich u.a. Fossilien mit Pyritzerfall mit dem Ziel, den aktuellen Zerfallsprozess zu stoppen und den Ist-Zustand zu stabilisieren. Das von mir entwickelte Verfahren der Tiefenimprägnation ermöglicht eine weitergehende Stabilisation.

Zu meinen Kunden und Partnern zählen öffentliche Museen, Firmen, Sammler, Nachlassverwalter und Versicherungen. Gerne berate ich Sie über geeignete Lager- und Ausstellungsbedingungen und ggf. erforderliche Restaurationen.

Holzmaden-Fossilien im Überblick

Eine Auswahl

schönster Stücke

Unsichtbares sichtbar machen

Wissenswertes zu Holzmaden